Notre veille santé-environnement, maintenant c’est par ici !

Pour continuer à suivre notre veille en santé environnement, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web, à cette adresse : https://promotion-sante-na.org/veille/

Et pour prendre connaissance de l’actualité en santé environnement en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons également à visiter le site de notre partenaire Acteurs Actions Santé Environnement Nouvelle Aquitaine

“PRSE 4 Nouvelle-Aquitaine. Plan régional santé environnement 2024-2028”, Préfecture de Corrèze, Région Nouvelle-aquitaine, ARS Nouvelle-Aquitaine

Ce document présente le Plan Régional Santé-Environnement 4 (PRSE4) de la Nouvelle-Aquitaine pour la période 2024-2028. Piloté par le Conseil régional, l’Agence régionale de santé et la Préfecture de Région, il est issu d’un travail commun de l’ensemble des acteurs régionaux de la santé environnementale.

L’objectif de ce plan régional vise à intégrer la santé-environnement dans toutes les politiques publiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Cependant, il se démarque du PRSE 3, dont on nous propose un bilan, par son approche « Une seule santé ». En effet, la crise du COVID-19 aura mis en lumière l’importance d’une démarche prenant en compte les interactions entre la santé humaine, animale et environnementale. Concernant sa mise en oeuvre sur le terrain, le plan met l’accent sur des actions concrètes à impact, ciblant des populations et des problématiques spécifiques de la région. Il demeure néanmoins un document évolutif et adaptable aux changements contextuels.

Pour cette quatrième version du PRSE, trois priorités ont donc été intégrées de manière transversale au plan :

– la démarche « Une seule santé » (One Health) qui constitue le fil conducteur de l’ensemble du PRSE,

– l’adaptation au changement climatique,

– la territorialisation de la santé environnement, via la mobilisation et l’outillage des acteurs locaux.

Il s’articule autour de 5 axes, 10 objectifs stratégiques et 21 objectifs opérationnels :

Axe 1 : Réduire les expositions de la population à des polluants chimiques, physiques ou biologiques

Axe 2 : Réduire les expositions des Néo-Aquitains aux espèces végétales ou animales à enjeux pour la santé et aux zoonoses

Axe 3 : Protéger les ressources en eau, renforcer la sécurité sanitaire de l’eau potable et favoriser l’accès à l’alimentation saine et durable

Axe 4 : Renforcer la prise en compte de la santé-environnement dans les politiques publiques locales

Axe 5 : Sensibiliser à la santé-environnement dans une démarche « Une seule santé » les jeunes et les professionnels de la jeunesse et de la santé

Afin de garantir le pilotage, la mise en œuvre et le suivi du plan, différentes instances sont à pied d’oeuvre. Le Comité Stratégique (CoStrat) est l’instance décisionnelle du PRSE 4. Il est composé des trois pilotes principaux du plan (Préfet de région, Directeur général de l’ARS, Président de la Région), de la Rectrice de la région académique, et des Directeurs de la DREAL, la DRAAF, la DREETS, l’OFB et l’ADEME.

Interviennent également l’équipe de pilotage élargie, l’équipe d’animation, composée de la DREAL et de l’ARS, et la communauté régionale en santé-environnement qui regroupe tous les acteurs intéressés par les enjeux de santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine.

Source : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/media/131118/download?inline

[Rapport] “Métabolites de pesticides. La face immergée de l’iceberg”, Générations Futures

Ce rapport de Générations Futures explore la pollution des eaux souterraines et potables par les métabolites de pesticides en France. Les métabolites sont le résultat de la dégradation des substances actives pesticides. Certaines de ces molécules sont très solubles dans l’eau et vont donc s’infiltrer dans les eaux souterraines et contaminer les eaux de surface. On les retrouve ensuite dans l’eau bue par la population.

Ce document révèle que la surveillance actuelle des métabolites ne prend pas en compte une grande partie des métabolites à risque. Ces derniers sont pourtant susceptibles de contaminer les eaux à des concentrations supérieures à la norme de potabilité. Le rapport liste dans un premier temps les métabolites recherchés lors des analyses, mais également ceux, qui malgré une dangerosité avérée, ne le sont pas. Il est ainsi mis en en évidence plusieurs métabolites particulièrement préoccupants, comme le TFA et le DIPA, pour lesquels il existe des preuves solides de leur présence dans les eaux souterraines.

Parmi les problématiques relevées, Générations Futures souligne le manque de communication entre l’Anses, et les services de la DGS et des ARS chargés du contrôle sanitaire de l’eau potable. L’association pointe également des difficultés analytiques et en particulier le manque d’étalon analytique pour plusieurs métabolites. Mais tout en précisant que cela ne peut être considéré comme une raison suffisante quant à l’absence de surveillance des métabolites.

Le rapport conclut en proposant plusieurs mesures pour améliorer la surveillance des métabolites et préserver les ressources en eau. Notamment en réduisant l’usage des pesticides dans les zones d’alimentation des captages. Il préconise également d’appliquer le principe pollueur-payeur.

[Article] “Néonicotinoïdes interdits, herbicides : des substances préoccupantes retrouvées dans les cheveux et les urines d’enfants près de La Rochelle”; France info

« Ces molécules ont été découvertes lors d’analyses toxicologiques menées sur 70 enfants de la plaine agricole d’Aunis, où le nombre de cancers pédiatriques se multiplie. Selon les informations de franceinfo et du journal « Le Monde », de nouveaux cas de cancers chez les plus jeunes ont été recensés. »

“Feuille de route interministérielle 2024 – 2034. Prévention et réduction de l’antibiorésistance, lutte contre la résistance aux antimicrobiens”, Direction générale de la santé

Ce document est une feuille de route interministérielle française sur la lutte contre l’antibiorésistance et la résistance aux antimicrobiens, pour la période 2024-2034. Elle présente une stratégie d’action basée sur l’approche « Une seule santé » (ou « One Health »).

L’antibiorésistance est en effet un problème de santé publique majeur, qualifié de « pandémie silencieuse ». On estime qu’elle cause actuellement 1,27 million de décès par an dans le monde. Et sans intervention pour enrayer le phénomène, les infections dues à des agents infectieux résistants pourraient provoquer jusqu’à 10 millions de morts par an en 2050. Les antibiotiques sont utilisés tant en santé humaine qu’animale, et ont la caractéristique de persister dans l’environnement. Le sujet de l’antibiorésistance s’inscrit donc particulièrement bien dans l’approche « Une seule santé », qui considère que la protection de la santé de l’humain passe par celle de l’animal et de leurs interactions avec l’environnement.

Cette feuille de route vise à structurer les ressources existantes tout en y intégrant une approche « Une seule santé ». Son objectif est de mettre en place une synergie entre les différents plans sectoriels existants en France.

Infographie issue de la “Feuille de route interministérielle 2024 – 2034. Prévention et réduction de l’antibiorésistance, lutte contre la résistance aux antimicrobiens”, Direction générale de la santé, septembre 2024

La feuille de route s’articule autour de cinq axes :

- Engager chacun des acteurs

- Développer la recherche

- Renforcer la coordination des outils de surveillance intégrée

- Préserver l’arsenal des produits existants

- Optimiser son utilisation et innover

- Affirmer la place de l’Equipe France en Europe et à l’international.

Un comité de pilotage interministériel assure le suivi de la feuille de route au niveau national. Au niveau régional ce sont les Agences régionales de santé (ARS), les Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) et les Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui coordonnent les actions.

Des financements dédiés sont prévus, ainsi que la recherche de financements complémentaires pour renforcer la dimension « Une seule santé ». Le document comprend également des annexes qui détaillent les objectifs et les indicateurs de suivi.

[Vidéo] “Une seule santé (2 minutes tout compris)”, Agir en BFC pour la santé du vivant

« Nous faisons tous partie d’un même ensemble vivant, dont nous dépendons collectivement. Chaque entité, qu’il s’agissent des humains, des animaux, des végétaux ou des micro-organismes, représente un maillon de la chaîne de la vie. Si un des maillons est amené à disparaître, c’est toute la chaîne qui est impactée. La santé d’une espèce repose sur la santé de tous les êtres vivants et de leur environnement. Ce clip pédagogique explique l’approche « une seule santé ». »

Source : https://agir-bfc.fr/agirbfc/ressource/482/clip-2-min-une-seule-sant

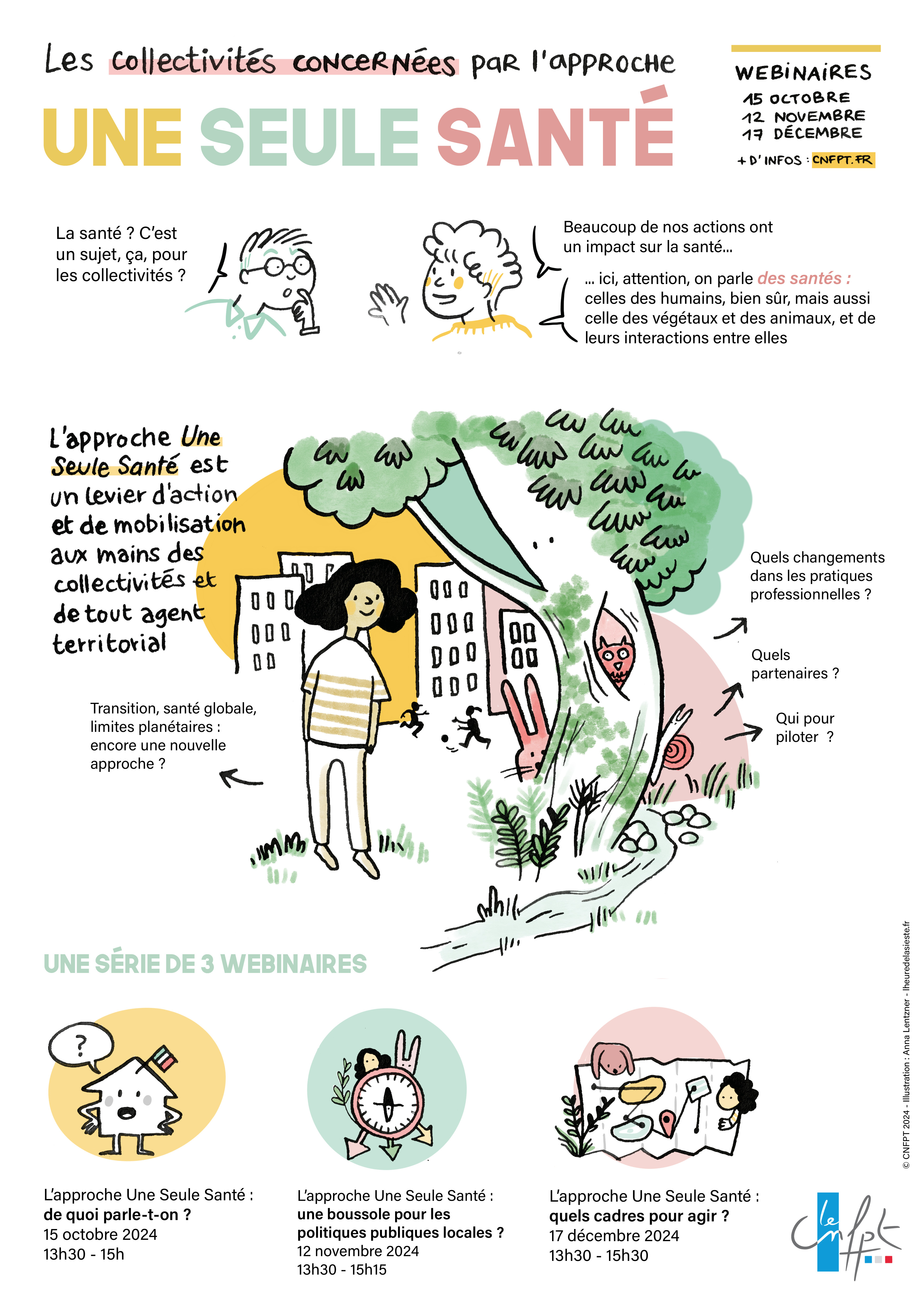

[Webinaire] “Les collectivités concernées par l’approche Une Seule Santé”, Cnfpt

« L’approche Une Seule Santé, ou « One Health », entre dans les politiques locales à la faveur des transitions à conduire.

3 webinaires pour comprendre le concept et voir pourquoi et comment les collectivités doivent y contribuer et peuvent y trouver un levier d’action et de mobilisation. Du concept scientifique à l’opérationnalisation par et pour les collectivités, via des objets tels que les aménagements, la renaturation ou l’alimentation.

Les 3 webinaires se suivent et se complètent ; ils sont toutefois autonomes et indépendants et supposent, chacun, une inscription. »

Webinaire n°1 : L’approche Une Seule Santé : de quoi parle-t-on ?

Webinaire n°2 : L’approche Une Seule Santé : une boussole pour les politiques publiques locales ?

Webinaire n°3 : L’approche Une Seule Santé : quels cadres pour agir ?

[Vidéo] “Santé environnementale : un nouvel épisode des Martin sur les ondes électromagnétiques”, Mutualité française Nouvelle-Aquitaine

« Micro-ondes, téléphones mobiles, portables, babyphones… Ces objets nous rendent bien des services au quotidien. On n’imagine même plus pouvoir s’en passer ! Pourtant, ils dégagent des ondes électromagnétiques dont les effets sur la santé peuvent inquiéter. Cela est d’autant plus vrai pour les tout-petits. En effet, leur boite crânienne est plus perméable que celle des adultes. Pas de panique ! Ce nouvel épisode de la saga des Martin vous indique les précautions à prendre pour prendre soin de la santé de bébé, mais aussi de toute la famille. »